发酵刀板香是徽派传统美食之一,以其色、香、味、形俱佳而备受青睐,主要包括生肉制备(如分割、清洗)、盐腌、脱盐和干燥(或轻度发酵)。传统的腊肉制作方法需要经过漫长的风干和贮藏过程,不仅费时费力,而且有可能在制作过程中遭受自然因素的影响,如气温、湿度等导致产品质量不稳定。

本试验采用6组不同配比的复合微生物发酵剂对刀板香进行发酵,使用电子鼻、顶空固相微萃取结合气相色谱‐质谱(GC‐MS)技术以及感官分析等方法,对其品质及其挥发性风味成分等指标进行检测分析,以确定最佳配比,以期为徽派腊肉发酵刀板香提供更好的质量保证,使其更好地适应市场需求,以期进一步推动发酵刀板香加工技术的发展。

01 材料与方法

1.1 材料与仪器

猪背部五花肉、盐、白酒、白糖、弯曲乳杆菌WQ、木糖葡萄球菌MT.S.14菌株、MRS培养基、MSA培养基、2,4,6‐三甲基吡啶(分析纯);电子分析天平、色彩色差计、气质联用仪、电子鼻分析仪、萃取头(配套固相微萃取手动进样手柄)。

1.2 样品制备

1.2 样品制备

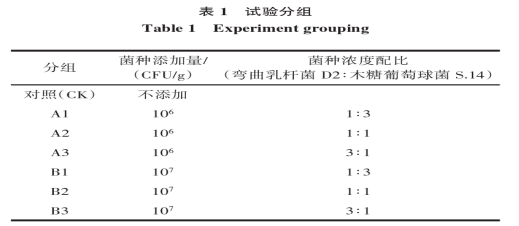

本试验共分为7组。各组菌种添加量及其配比如表1所示。

复合发酵剂制备:将弯曲乳杆菌WQ和木糖葡萄球菌MT.S.14活化三代,以1%的接种量分别接种到 MRS培养基和MSA培养基中37℃培养12 h,8 000×g 离心5 min后,将两种菌种按照浓度配比进行混合,用 无菌生理盐水洗2~3次,收集菌体备用。

刀板香制作工艺:选用肥瘦均匀的猪背部五花肉,将整片猪背肉切分成40 cm×15 cm的长条,在低温环境下使用8%盐、2%白酒和1.5%白糖进行腌制,腌制 15 d后,将复合发酵剂使用注射方式接种到样品中,进行晾晒和发酵。发酵条件为25℃发酵7 d,成熟后放置于4℃保存。

1.3 色差测定

采用色彩色差计对成熟的样品进行色度值的客观仪器分析,其结果以CIE L*a*b*系统表示。L*值表示 亮度;a*值表示红绿偏向;b*值表示黄蓝偏向。将刀板 香切成2 cm薄片,用聚乙烯薄膜将背侧面压平,然后进行测定。每个样品纯瘦肉、纯肥肉各取2片,每一片测3个点,共6个重复,取其平均值。

1.4 电子鼻分析

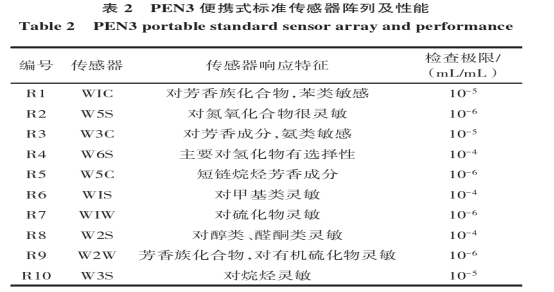

称2 g样品置于顶空瓶中,置于60℃恒温水浴平衡30 min,上机检测。电子鼻设置参数:检测时间150 s,采集周期1 s, 清洗时间120 s,预进样时间5 s,进样流量900 mL/min, 载气流速150 mL/min。每个样品平行测定2次。用 WINMUSTER软件对数据进行处理,选择145 s处的信号进行进一步分析。PEN3型电子鼻传感器由10种金属氧化物传导阵列构成,不同传感器性能描述如表2所示。

1.5 挥发性成分分析

准确称取4 g刀板香样品,切碎后放置于顶空进样瓶中。加入10μL 2,4,6‐三甲基吡啶(121.18μg/mL) 作为标准品,放置于60℃水浴锅中预热30 min。将固相微萃取(SPME)萃取针插入顶空瓶中萃取30 min,于250℃下解吸5 min。

1.6 感官评价

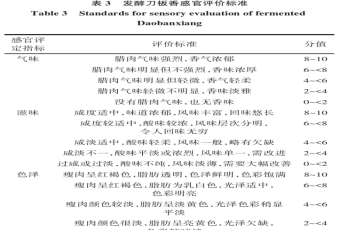

采用感官评分法对发酵刀板香样品进行感官评价,感官评价标准如表3所示。

20名经过培训的评估人员,按照表3对发酵刀板香样品进行感官评定试验。感官分析前,专家组成员接受专业的感官评价培训。具体处理如下:将刀板香切成4 ~ 5 mm切片在蒸箱(150℃)内蒸20 min,蒸熟后分别盛于白色无味纸盘中发给每位评价人员,从腊肉的准备到送达评定人员进行评定时间隔不超过1 min,嗅闻前纸盘上用保鲜膜封好防止气味流失。要求评定人员先看并嗅闻样品,然后食用。在表格内对每个指标分别打分作出评定,嗅闻2个样品间必须间隔 30 s以上。

试验采用10分制量化加权评分法,分别对产品的气味、滋味、色泽、口感、组织状态5项指标进行评定,确定产品整体可接受性。根据刀板香产品感官品质的不同要求,为各项指标赋予了不同的权重,其中气味和滋味各占0.3,色泽占0.2,口感和组织状态各占0.1。最终根据评分结果确定产品的整体可接受性。

02 结果与讨论

2.1 感官评价分析

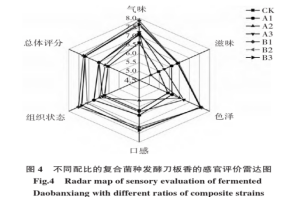

7组发酵刀板香的感官评价雷达图如图4所示。

2.2 色差结果

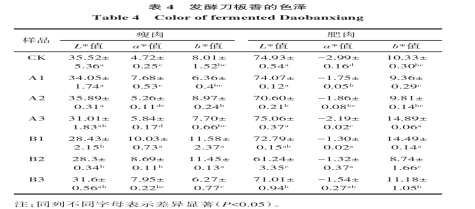

不同组别发酵刀板香的色泽的分析结果如表4所示。

由表4可知,与CK组相比,使用复合发酵剂发酵的刀板香在瘦肉和肥肉中的色泽表现出一定的变化。

2.3 电子鼻气味分析

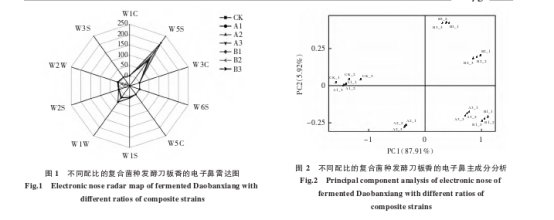

为更直观地比较和分析不同配比的复合菌种发酵刀板香的香气特征,通过绘制雷达图来展示7组刀板香样品在10个不同传感器下的响应强度峰值,结果如图1所示。由图1可知,样品中的挥发性风味成分在氮氧化合物、无机硫化物、有机硫化物、甲基类和醇类方面具有显著的响应能力。这意味着这些化合物在刀板香样品中起重要的风味贡献作用,并且对于感知其风味特征至关重要。通过观察传感器信号响应的强弱,可以初步判断样品之间的气味物质存在差异。

2.4 挥发性物质分析

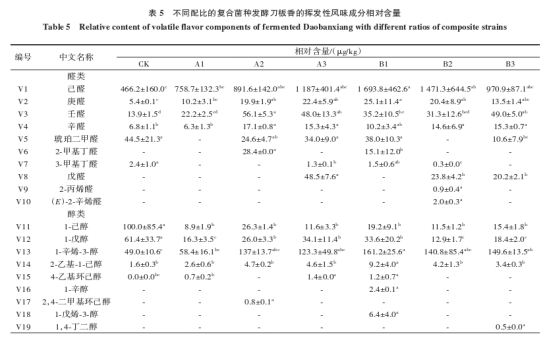

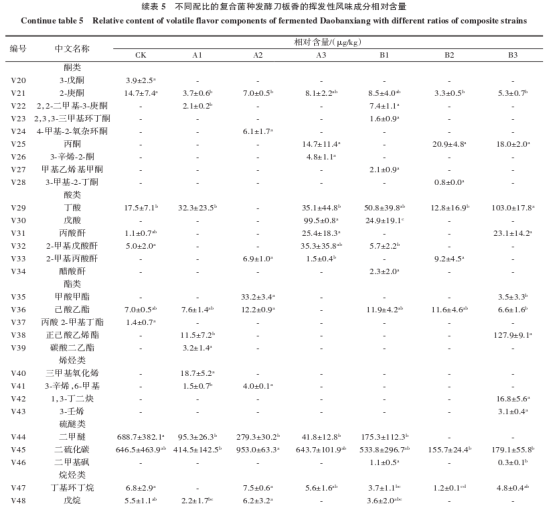

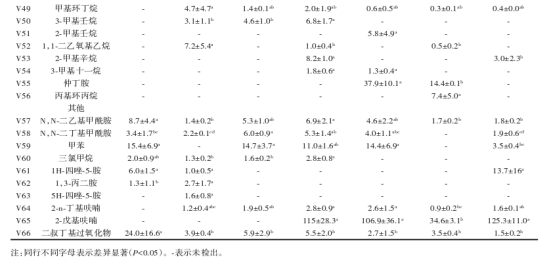

使用GC‐MS测定不同配比的复合菌种发酵刀板 香的挥发性化合物。GC‐MS鉴定的挥发性化合物如表5所示。

2.5 聚类分析

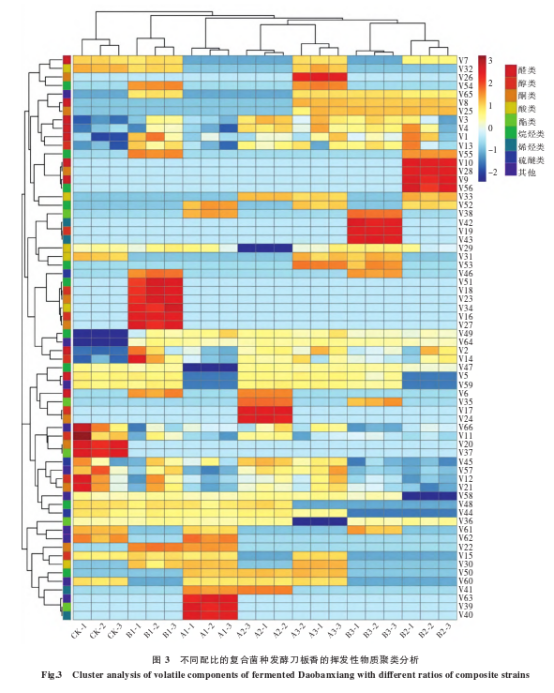

使用欧氏距离作为度量标准进行的聚类分析结果如图3所示。图3显示了在不同配比复合菌种条件下发酵刀板香的香气特征的变化规律。聚类分析热图的横轴表示不同的配比复合菌种组别,纵轴表示挥发性物质的种类。

在热图中,颜色的深浅反映了样品之间的含量的多少,相似的样品会聚集在一起形成簇。图注中的行组别表示样品中挥发性化合物的类别。由图3可知,与CK组相比,A组和B组(添加复合菌种的组别)增强了醛类、醇类、酸类等挥发性物质,降低了硫醚类的物质含量。其中B1组显著增加了己醛、庚醛、壬醛、辛醛、1‐辛烯‐3醇、丙酮,己酸乙酯的含量,B2组显著提高了2‐丙烯醛、(E)‐2‐辛烯醛的含量,这些物质对发酵肉类的风味产生起到重要作用,同时在所有样品中,B1组的醛类、醇类等物质含量较高,所呈现的风味效果最好。

03 结论

本研究通过对复合菌种添加量和添加比例的优化,最终发现添加比例为弯曲乳杆菌WQ∶木糖葡萄球菌MT.S.14=1∶3、添加量为107CFU/g的复合菌种更适合用作发酵刀板香。本研究的结果将丰富发酵刀板香高效标准化生产的理论框架,为更准确地开发风味增强型复合发酵剂提供参考,并有助于提高传统发酵刀板香的风味质量。

参考文献:马滢,潘道东,张昊,等.基于电子鼻、气质联用技术结合感官评价优化发酵刀板香复合菌种[J].食品研究与开发,2024,45(23):39‐48.