红芪是豆科植物多序岩黄芪的干燥根,味甘、微温,具有补气升阳、固表止汗、利水消肿、生津养血等功效,常用于治疗气虚乏力、食少便溏、中气下陷等。

研究表明,中药材的化学成分含量、质量及遗传多样性均受生长环境和生产方式的影响,即野生品与栽培品存在质量差异,导致临床疗效参差不齐,因此,鉴

别野生和栽培中药材商品具有重要意义。

色度仪和电子鼻采用电子智能感官技术,通过模拟人的感觉器官将颜色和气味特征客观化、数据化和可视化,高灵敏度、可靠性和重复性,精确揭示中药材性状特征的变化和主要质控指标或整体化学成分之间的联系,可用于药材的质量评价。本研究在多源信息融合的基础上利用化学计量方法建模分析,实现野生和栽培红芪的快速鉴别,进一步完善红芪的质量评价体系。

01 材料与方法

1.1仪器与试药

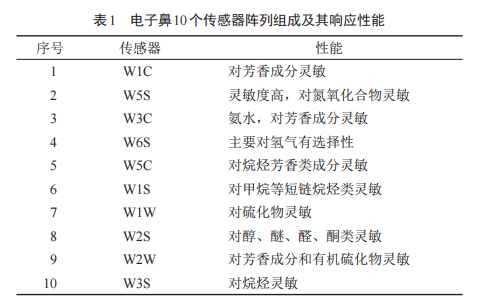

NH310色度仪,KX-500A多功能粉碎机,XSE205DU电子天平,BioTek-Gen5酶标仪,Waters-e2695高效液相色谱仪,PEN3电子鼻,传感器性能见表1。

02 基于色度仪的色度值鉴别

2.1供试品制备

红芪样品粉碎后过4号筛,密封保存。

2.2 检测方法

将样品粉末置于培养皿中,校正仪器后测定。光源D65,为避免系统误差和人为误差,每个样品重复测定3次,每次3个平行。利用CQCS3软件记录L、a、b值,并计算色差(ΔE)。其中,L代表颜色明度,即颜色的亮度,L=0为黑色,L=100为白色;a代表红绿色轴,负值为绿色,正值为红色;b代表黄蓝色轴,负值为蓝色,正值为黄色。

2.3多元统计分析

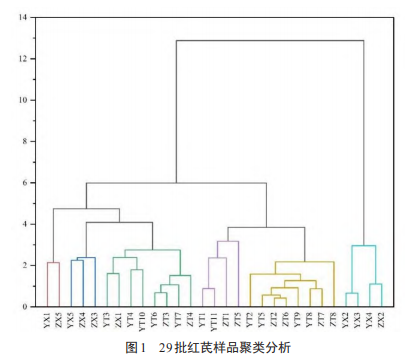

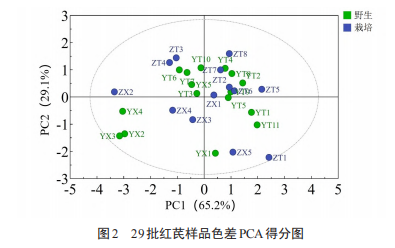

采用Origin软件对野生和栽培红芪样品的L、a、b及ΔE进行聚类分析,结果见图1。野生和栽培红芪无法直观地进行颜色区分,但选货和统货的聚类较为集中,野生和栽培统货聚类明显,其中12批统货聚类,4批和5批选货分别聚类。根据主成分分析(PCA)结果,红芪野生品和栽培品的第二主成分占比均大于第一主成分,且两者选货第二主成分占比均小于统货,见图2。

03 基于电子鼻技术的成分鉴别

3.1 数据采集方法

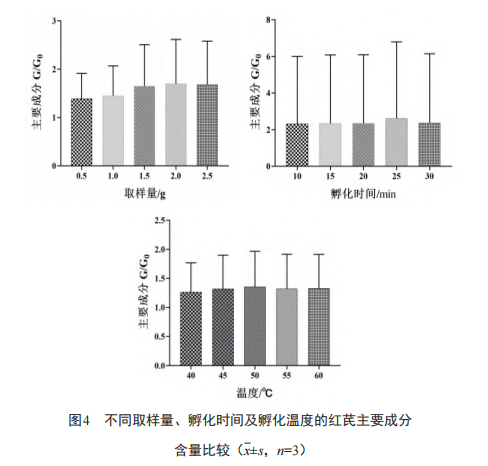

采用直接顶空吸气法。仪器运行稳定后,称取适量样品置于样品瓶中,密封放置固定时间,在室温条件下直接将进样针头插入装有红芪粉末的15mL顶空进样瓶中采集气味数据,每个样品重复3次。由于红芪无挥发油,为使样品具有良好的分析效果,得到较好的色谱信息,本研究在固定粉碎粒度过4号筛(65目)条件下,分别对样品的取样量、孵化温度及孵化时间进行单因素考察。

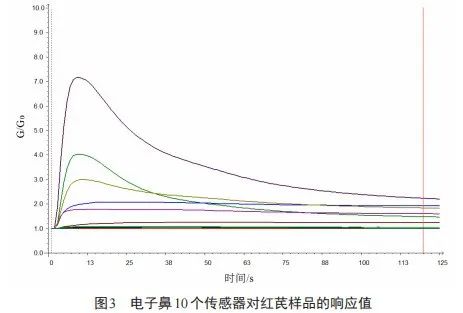

3.2 电子鼻响应值及影响因素考察

采用电子鼻对红芪样品的气味进行采集,得到10个传感器的响应图(见图3)。可以看出,G/G0先快速增加,然后有所降低,最后趋于稳定,表明电子鼻对红芪气味识别灵敏、稳定,红芪气味中所含的化学成分相对稳定,挥发性较好,可采用电子鼻进行测定。

样品电子鼻传感器数据雷达图(见图5A)显示,野生和栽培红芪的信号差异不大,仅在5个传感器上有较大差异,栽培红芪对传感器W1S(对甲烷等短链烷烃类灵敏)、W1W(对硫化物灵敏)、W2S(对醇、醚、醛、酮类灵敏)、W2W(对芳香成分和有机硫化物灵敏)的响应值均高于野生红芪。进一步采用PCA对野生和栽培红芪样品进行区分。图5B显示,样品差异较明显,其中第一主成分贡献率为42.1%,第二主成分贡献率为25.6%。

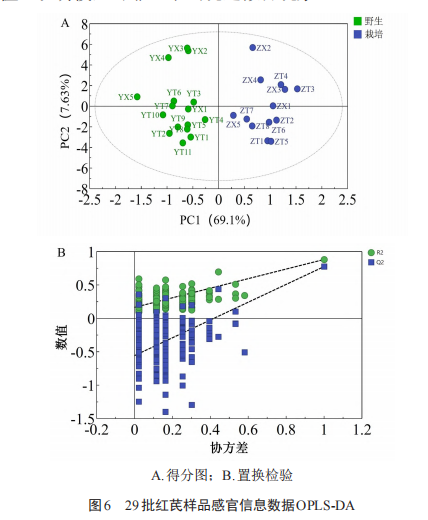

3.4 野生和栽培红芪快速辨识模型建立

将色差仪和电子鼻采集的29批红芪样品的感官信息输入SIMCA14.1软件,正交偏最小二乘-判别分析(OPLS-DA)辨识模型及结果见图6A,野生品和栽培品各自聚成一类。经200次置换验证(见图6B),R2=0.165,Q2=-0.557,且左侧随机排列值均小于右侧原始值,说明模型可靠,未出现过拟合现象。

04 红芪理化测定

4.1 多糖测定

野生品的红芪多糖含量为0.75%~9.84%,其中定西市漳县和陇南市武都区安化镇的一批选货含量较低,陇南市武都区安化镇的一批统货红芪多糖含量也较低,而陇南市宕昌县、定西市漳县和岷县的统货均红芪多糖含量较高;栽培品红芪多糖含量为0.82%~9.64%,其中安化镇的一批选货红芪多糖含量较低,岷县的红芪统货红芪多糖含量较高。对野生和栽培红芪多糖含量的均值进行对比发现,野生品为3.60%,栽培品为3.707%,二者无显著差异。

4.2 黄酮类成分测定

芒柄花素、芒柄花苷、毛蕊异黄酮及毛蕊异黄酮苷的RSD分别为0.65%、1.93%、0.63%、1.96%,其中芒柄花苷含量为0.00743%~0.694%,芒柄花素含量为0.0044%~0.0486%,毛蕊异黄酮含量为0.000126%~0.0046%,毛蕊异黄酮苷含量为0.0000252%~0.000858%。

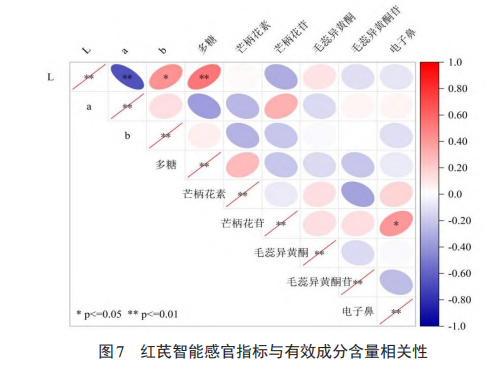

05 智能感官指标与有效成分含量的相关性

将野生和栽培红芪的红芪多糖含量与其色差值用SPSS26进行Pearson相关性分析,结果见图7。红芪多糖含量与亮度值L和轴b值呈正相关,其中与L呈显著正相关,表明在一定程度上颜色越亮且偏向黄色,红芪多糖含量越高;红芪多糖含量与红绿色轴a值呈负相关,表明在一定程度上,颜色越绿,红芪多糖含量越高。Pearson分析结果证明,红芪颜色与红芪多糖含量存在相互关系,外观颜色在一定程度上可用以判断红芪多糖含量。而与电子鼻相关性最高的是芒柄花苷。

参考资料:刘娟娟,龚华乾,李思霓,等.基于智能感官与多元统计分析的红芪药材快速辨识方法研究[J].中国中医药信息杂志,2024,31(10):129-134.